Tag

ARCI, ConMoi, MEDIPERlab, Permacultura, Permaculture, Permaculture Design Certificate Course, Permaculture Research Institute, Permaculture: A Designer's Manual, resilienza, Rhamis Kent, Rifugio Carlo Fissore, Val Maira

In passato abbiamo avuto modo di approfondire diversi aspetti della Permacultura definendola come “un sistema integrato di progettazione che coinvolge aspetti ecologici, economici, architettonici e si fonda sull’etica della condivisione, della cura e della restituzione”.

Partendo dalla presa di coscienza del definitivo fallimento dei sistemi attuali, bisogna trovare una soluzione positiva che crei abbondanza; un sistema che, assecondando le leggi naturali, si governi da sé, sia libero.

I sistemi basati sulle monocolture hanno fallito provocando gravi danni relativi a inquinamento, siccità e impoverimento dei terreni per via di interessi economici che risponderebbero alle logiche di mercato ma che, in definitiva, si sono rivelate inutili per la gran parte della popolazione mondiale: su 117 paesi in via di sviluppo, nel 2015, 52 sono stati censiti come paesi in cui il livello della fame è alto.

La permacultura potrebbe essere la risposta che, assecondando i processi naturali, fornisca eccellenza energetica e una concreta alternativa per il futuro delle popolazioni maggiormente colpite e costrette a migrare per sopravvivere.

Per questo motivo, dopo aver seguito il percorso di MEDIPERlab attraverso le diverse fasi di traduzione del Manuale di Bill Mollison, fino alla presentazione del volume nella cornice di Terra Madre nel 2018, siamo liete di presentare un’iniziativa promossa dall’associazione ConMoi di Torino che ha, tra i partner, ARCI Torino e CoopCulture: il “Permaculture Design Certificate” (PDC) è un corso di 72 ore riconosciuto a livello internazionale e prevede un’introduzione alla permacultura con riferimento al Manuale di Mollison.

Durante il corso verrà organizzata una conferenza tenuta da Rhamis Kent (Permaculture Research Institute) e da Ignazio Schettini di MEDIPERlab, che si terrà presso la Caserma Musso di Saluzzo e che si inserisce in un più ampio programma di iniziative, il “Saluzzo Rural Happening” promosso dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive in collaborazione con Conmoi.

La permacultura permette, a differenza della monocoltura, di instaurare un rapporto uomo-natura che sia continuo e che richieda un intervento minimo di manutenzione poiché asseconda, come detto, il naturale scorrere delle stagioni.

Tuttavia la progettazione, proprio per rendere il sistema sostenibile e libero, richiede uno studio ponderato dei diversi fattori e degli elementi integrati nel sistema.

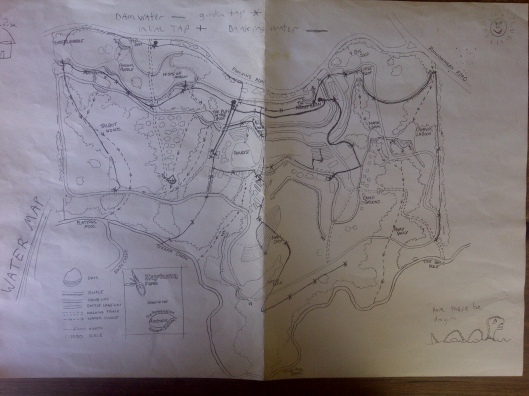

Ph. Ignazio Schettini – Progettazione permaculturale: Mappa dell’acqua di Zaytuna Farm, Home of the Permaculture Research Institute of Australia

Il corso si terrà dall’8 al 20 settembre 2019 presso il Rifugio Carlo Fissore a Roccabruna.

Completa l’esperienza formativa e il rapporto con il territorio un’escursione notturna naturalistica e archeoastronomica tenuta da Enrico Collo, esperto di riferimento della Val Maira.

Per info e adesioni-> info@mediperlab.com